いつまで UI をつくり続けるのか

アプリケーションをデザインしながら、ふと思うことがあります。「私はこの先もログイン画面をデザインし続けるのか」── 過去のプロジェクトから Photoshop、Sketch、そして Figma のファイルを振り返ると、プロジェクトの数だけ形を変えたログイン画面のデザインがありました。

当時はデザインシステムの概念もなく、ライブラリも少なかったため、プロジェクトのたびにゼロから UI と画面を起こしました。ログイン画面は ID とパスワードを入力する要件である限り、構成は最適化されています。しかし、世界中では今日も新たなログイン画面と UI がつくり続けられています。

使いやすい、は最適化される

UI 設計はユーザーのコンテキストに従い、普遍的な原則があるものは奇をてらう必要はありません。コンピューターとの対話として捉えるインタフェースの議論はさまざまですが、基本的な考えは「道具」に通じます。

たとえば、家にある包丁を並べて柄の部分に注目すると、形状の差はほとんどありません。この道具の場合、接点となる柄はインタフェースです(厳密にはインタフェースは柄だけではありません)。写真にある3本とも、製造された年代や国は違えど、1950年以降、西洋包丁において人間工学が取り入られ、家庭向けにはほぼこの形状に最適化されつつあります。

最適化されると、ユーザーはインタフェースの存在を意識することなく、道具を使いこなせるようになります。そして新たに柄の形状をつくるのではなく、設計の視点は材質、衛生面、環境配慮、和洋の融合などへと向けられることになります。

情報設計の視点

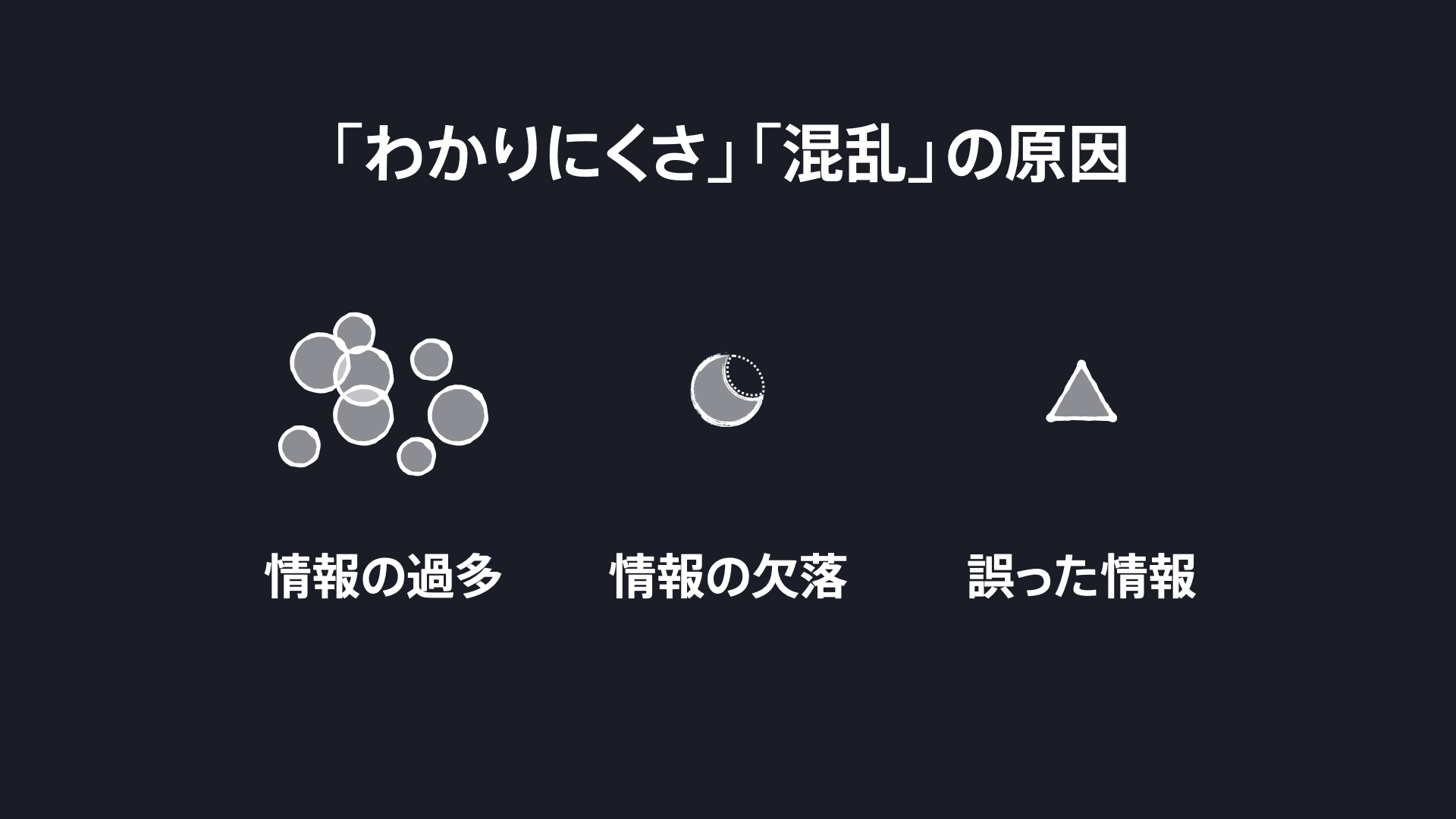

これは私が情報アーキテクチャの入門でよく使うスライドの一枚です。アプリケーション設計において「わかりにくいから、わかりやすくしたい」という場面では「わかるように何かを書き足す」ことがよく求められます。それが効果的な場合もあり、専門的な用語を使わざるを得ない場合は、適切な情報の補完が必要です。

目の前にある情報がわかりにくいとは、情報が多すぎる・欠落している・誤っているのどれかです。誤った情報とは、完全な間違いではないものの、ユーザーが理解できる範囲ではなかったり、コンテキストに従っていないものも含まれます。

この場合は情報を足すのではなく、修正することが第一選択になります。ユーザーへの情報提供を急ぐあまり説明を追記するケースは、かえって情報過多になり、より混乱を招きます。情報設計に携わるエキスパートは「つくる」だけではなく、再構築に「直す・なくす」選択肢を必ず持っています。

つくる、なくす

私たちは「つくる」ことで進化し続けています。産業革命以降、大量生産が可能になり、文化や知識も蓄積されますが、量産サイクルは加速し、廃棄が追いつかなくなっていることも事実です。良いモノは永く使い、循環型のモノづくりへとシフトしていくことが持続可能な社会には必要です。たくさんつくらないこと、そして新しくつくる場合は、何かをなくすことも同時に考えることを示唆しています。それは単なる削減ではなく、最適な「平衡」を見極めることでもあります。何を残し、何をなくすのか、このバランスを取ることが、持続可能な社会には欠かせません。

大量生産は物質的なものに限らず、情報も同様です。不要になった情報は、NASA が対策している宇宙ゴミ “スペースデブリ” になぞられ、ネットデブリとも呼ばれます。Google は「世界中の情報を整理」することを理念としていますが、デマの拡散、不適切な書き込み、広告が氾濫したサイトなど、整理は追いつきません。生成 AI によりそれが加速するのは言うまでもありません。正しく理解しなければならないのはネットデブリは生成 AI によってではなく、人が量産するのです。

デザイナーとしてできること

新しい技術が社会に浸透し、倫理的に正しく使われるには非常に長い時間がかかります。誰もがネットに発信できるようになって、ようやく今の状態です。この記事を書いている現時点で、生成 AI は特定の業界業種で活用され始めていますが、やがて誰もがアプリや情報の生産に利用するようになるでしょう。

つくること自体に制約はありません。私たちが倫理観を持ち、新たにつくる必要があるのか、これまでの不要な情報を更新したり、なくす設計の視点をデザイナー中心に持たなければならないと思っています。

既に最近では、一から UI をつくるのではなく、ライブラリの再利用やアレンジがまず検討される場面が増えています。機能が増えるからといって、新たなレイアウトパターンを模索するよりは、既存のパターンで代替できないかを考えることもあります。文脈は異なりますが、アーキテクチャにおける “Less is more” という本質は、昔から変わることがないのかもしれません。

なくすことは新しくかわること

なくすことは、つくることの否定ではありません。それは次の新しい可能性へとつなげる行為です。UI デザインの最適化が進み、ゼロからつくることの意味が変化してきているように、私たちが手を動かす対象や考え方もまた変わり続けています。

デザインの役割は、新しいものを生み出すだけではありません。既存のものを改善し、本当に必要なものを残し、不必要なものをなくし、より良い形へと進化させることもまた、デザイナーの役割です。今後も人が行うデザインの領域はさらに広がるでしょう。しかし、その中で何を「なくす」のかという視点を併せ持つことが、持続可能な「平衡」を保つことにつながります。

つくることと、なくすこと。そのバランスを考えながら、これからもデザインと向き合っていきたいと思います。